食の安全・安心へ

農薬適正使用のための取組み

本県の農産物には「群馬県農薬適正使用条例(※)」に基づいた取組みとして、「生産者による生産履歴の記帳」、「出荷団体等による残留農薬自主検査」、「県食品安全検査センターによる残留農薬行政検査」の3点セットによる安全確保体制が整備されています。

JAグループ群馬では、3点セットの中でも「生産者による生産履歴記帳の取組み」の支援・推進を行うとともに、「JAグループ群馬 残留農薬の自主検査」を実施し、農産物の安全・安心確保に努めております。

今後ともJAグループ群馬では、消費者の皆様に安全で新鮮な農産物をお届けすることを目的に、安全・安心確保のための取組みを強化してまいります。

主な取り組み内容

生産履歴記帳の取組み推進について

JAグループ群馬では、平成17年より「生産履歴記帳支援システム」を活用した記帳への取組み支援を行っています。県内で生産される約200品目にのぼる農産物の履歴をこのシステムで確認・点検し、栽培基準に基づいて生産された安全・安心な農産物をお届けしています。

JAグループ群馬 残留農薬自主検査について

JAグループ群馬では、農薬の残留基準を超えた農産物を流通させないため、県産農産物の安全性をJAグループ群馬として独自に検査しています。同検査は、出荷前に行うことにより、万が一、無登録農薬や農薬の残留基準値を超える数値が検出された場合、速やかに出荷停止ができる体制をつくることが目的です。

検査は、迅速に多くの農薬成分(238成分)を高精度で分析できる多成分一斉分析法による検査を実施しています。

2022年度は、青果物を中心に410検体の出荷前検査を行う予定です。

2022年度 残留農薬自主検査計画

JA別計画(16JA410検体)

| No | JA名 | 検体数 |

|---|---|---|

| 1 | 赤城たちばな | 13 |

| 2 | 前橋市 | 40 |

| 3 | 佐波伊勢崎 | 45 |

| 4 | たかさき | 8 |

| 5 | はぐくみ | 10 |

| 6 | たのふじ | 24 |

| 7 | 上野村 | 4 |

| 8 | 甘楽富岡 | 29 |

| 9 | 碓氷安中 | 7 |

| 10 | 北群渋川 | 8 |

| 11 | あがつま | 12 |

| 12 | 嬬恋村 | 51 |

| 13 | 利根沼田 | 46 |

| 14 | にったみどり | 43 |

| 15 | 太田市 | 21 |

| 16 | 邑楽館林 | 49 |

品目別計画(54品目410検体)

| No. | 品目 | 検体数 |

|---|---|---|

| 1 | ダイコン | 5 |

| 2 | ゴボウ | 3 |

| 3 | ハクサイ | 8 |

| 4 | コマツナ | 8 |

| 5 | カキナ | 1 |

| 6 | ノザワナ | 1 |

| 7 | キャベツ | 61 |

| 8 | ホウレンソウ | 29 |

| 9 | ネギ | 17 |

| 10 | コネギ | 1 |

| 11 | 下仁田ネギ | 4 |

| 12 | 上州ネギ | 1 |

| 13 | ワケネギ | 1 |

| 14 | ヤマウド | 1 |

| 15 | ミツバ | 2 |

| 16 | シュンギク | 14 |

| 17 | ニラ | 9 |

| 18 | セルリー | 2 |

| 19 | アレッタ | 1 |

| 20 | アスパラガス | 1 |

| 21 | ブロッコリー | 10 |

| 22 | レタス | 14 |

| 23 | 非結球レタス | 6 |

| 24 | トレビス | 1 |

| 25 | チンゲンサイ | 4 |

| 26 | キュウリ | 45 |

| 27 | カボチャ | 1 |

| 28 | ズッキーニ | 9 |

| 29 | ナス | 37 |

| 30 | トマト | 27 |

| 31 | ミニトマト | 4 |

| 32 | パプリカ | 2 |

| 33 | トウモロコシ | 6 |

| 34 | オクラ | 6 |

| 35 | ニガウリ | 6 |

| 36 | サヤインゲン | 1 |

| 37 | エダマメ | 8 |

| 38 | バレイショ | 1 |

| 39 | ヤマトイモ | 2 |

| 40 | タマネギ | 9 |

| 41 | 赤シソ | 2 |

| 42 | ミョウガ | 2 |

| 43 | タラノメ | 1 |

| 44 | ウメ | 2 |

| 45 | モロヘイヤ | 2 |

| 46 | イチゴ | 19 |

| 47 | スイカ | 2 |

| 48 | ナシ | 2 |

| 49 | モモ | 1 |

| 50 | プラム | 3 |

| 51 | キウィフルーツ | 1 |

| 52 | ブルーベリー | 2 |

| 53 | リンゴ | 1 |

| 54 | コンニャク | 1 |

検査報告書式(イメージ)

農薬の安全性

農薬とは?

「人が栽培している農作物等の植物を病気、害虫、雑草、ネズミなどの有害な生物から守り、収量や品質を維持し、または商品価値を高めるなどのために使われるもの」です。

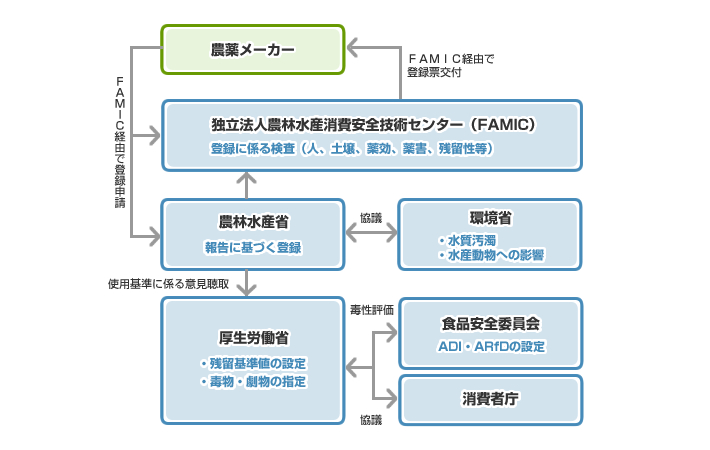

また、「農薬取締法」によって登録を取得した農薬のみが流通・使用が認められており、定められた厳しい基準を遵守し現場で使用されています。

農薬の登録取得の流れ

安全性の考え方

「なんでも取りすぎはよくない」と言いますが、例えば食塩を手のひら一杯摂取すれば死に至る場合があります。化学物質の毒性を考える場合、一定量摂取したときに毒性(悪影響)が現れるかどうかが基準となり、農薬もまたこうした考え方に基づき個々の農薬ごとに残留基準値を設定し安全性を確保しています。

残留基準値とは、「農薬の有効成分ごとにすべての作物に対して定められた農薬が残留してもよい上限値」であり、その上限を超えて農薬が残留した場合、食品衛生法の定めにより当該農作物の流通が規制されます。

残留基準値の設定について

これまで残留基準値は、人が毎日食べても健康に害のないよう推定される一日単位の摂取量=「一日摂取許容量」(ADI)に基づき設定されていました。

しかしながら、国際基準をはじめ欧米においては、ADIのような慢性毒性指標に加えて急性毒性をも考慮した残留基準の設定が既に行われており、今後、日本においても同じ仕組みを導入していくこととなりました。急性毒性の評価には、24時間又はそれより短時間経口摂取した場合に健康に悪影響を示さないと推定される一日当たりの摂取量=急性参照用量(ARfD)が用いられます。

使用基準の遵守と安全性の確保

農薬の使用基準は病害虫防除に必要な条件のもと、作物ごとの残留基準値を超えないよう設定されます。そして、使用基準を遵守し農薬を適正に使用すれば、基準値を超えて残留することはなく、国民の健康に悪影響を与えることはありません。農薬使用者が使用基準を守って農薬を使用することにより、食の安全性は確保されているとも言えるでしょう。

なお、新たな毒性評価基準の導入に伴い、現行の残留基準値がその基準を満たせない場合、当該農薬の使用基準変更が行われることがあります。この際、変更後の使用基準に基づく農薬使用が求められます。

JAグループは、農薬の適正使用を基本として、生産履歴の記帳と点検を行い安全な農産物づくりに取組んでおります。消費者に「安心」をお届けし、消費者の国産農産物への信頼を高めるよう努力をしております。

放射性物質に係る県産農産物の安全性について

群馬県が実施している安全検査結果については、以下よりご確認ください。